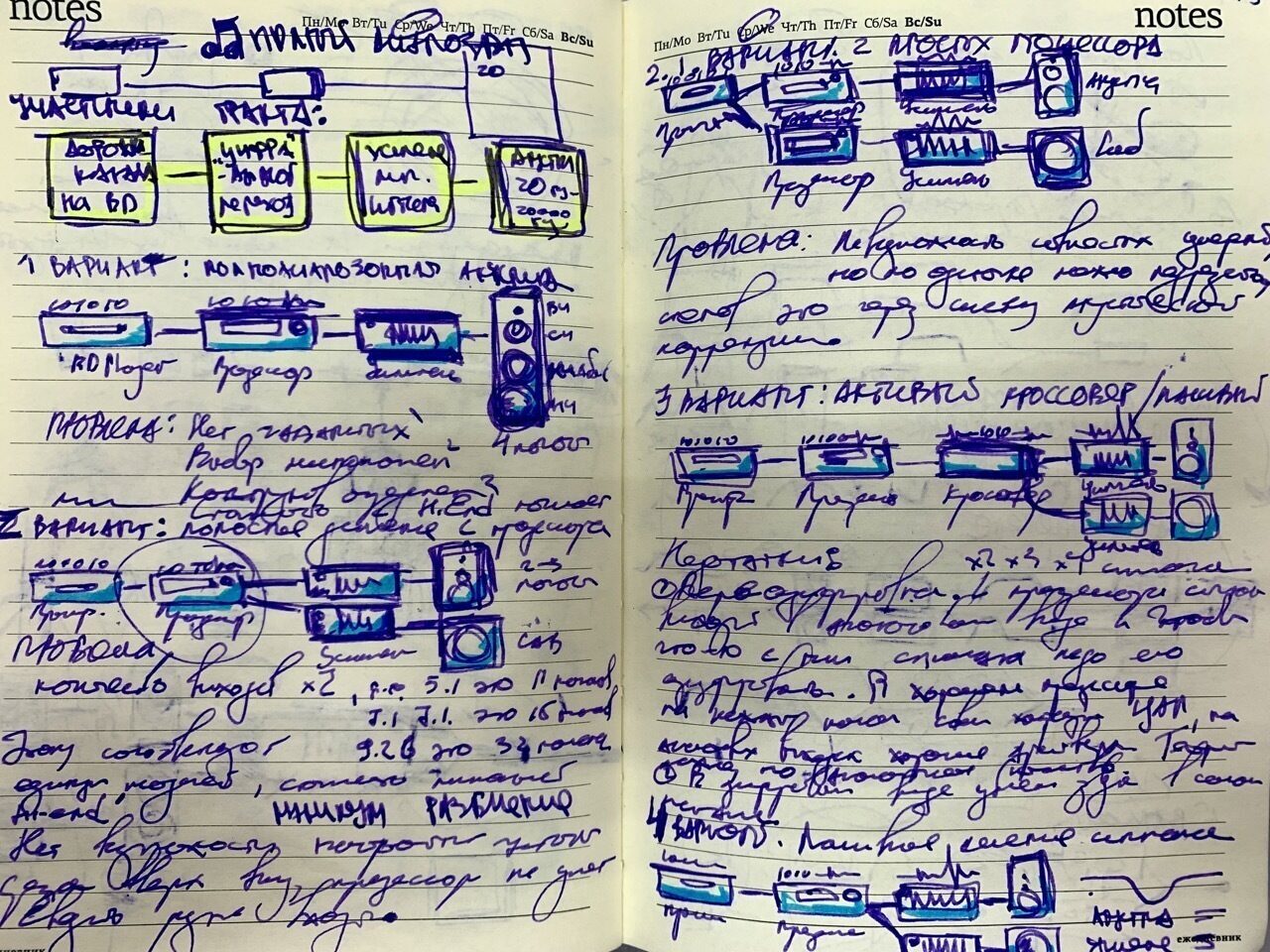

Мои требования к разделению полос канала и каналов между собой

Подход серийных производителей отрасли. Раздельное усиление ВЧ/СЧ и НЧ, или/и сабвуфера - повсеместное явление как в Hi-Fi, так и в строительстве кинозалов. Начиная с самых бюджетных моделей любых производителей и заканчивая поп-иконами типа "Focal Grande Utopia" и "Bowers & Wilkins Nautilus", в Hi-Fi предлагается отдельная пара клемм для усиления НЧ секции (за редким исключением). Бюджетные "кинотеатральные" решения в этом плане скромничают, но поднимаясь в полный рост до уровня "JBL Synthesis" и "BW CT8" снова вспоминают о том, что кушать НЧ секции нужно хорошо, и не глядеть при этом в тарелку к соседям.

Результат личного многолетнего опыта. Прослушивая системы без и с раздельным усилением я также пришел к его необходимости, поэтому когда задумывал концепцию новой "кинотеатральной" системы, то сразу рассчитывал на то, что она будет с "би-ампингом". Единственный вопрос был, как поступить лучше с каналами окружающего звучания: три полосы с раздельным усилением НЧ секции, или две полосы и сабвуфер. Принял решение делать второй вариант, как более гибкое и качественное решение при небольшой разнице в бюджете (вариант три полосы с сабвуфером для каналов окружающего звучания счел излишним).

При разделении полос важно сохранить идентичность звучания как в рамках одного канала, так и каналов между собой. Для этого:

1. Все динамики должны быть близкими по звуковой подаче и чувствительности. Это или одна серия одного производителя, или очень близкие технологическая концепция и материалы разных производителей.

2. Усиление должно быть одинаковым. Это не только тождественность звукового почерка, но и близкие динамические характеристики.

3. Размещение в помещении динамиков должно обладать максимально возможной симметрией как между каналами, так и между полосами - относительно геометрии помещения и нахождения слушателя. В обратном случае разные каналы или разные полосы одного канала будут иметь различные структуры отражений.

4. Коммутация равной (качественно и количественно).

Только сочетание этих факторов может дать эквивалентный тональный баланс и пространственное звучание для всех каналов. Это - мои личные требования, которые я предъявляю к кинозалу сверх "нормализованных" (адаптированных к домашнему кинозалу) и описанных в стандартах рекомендациях. Для их реализации акустика и сабвуфер канала должны быть пассивными и играть от одного/одинакового усилителя. Собственно, вопрос требующий ответа - каким лучшим способом можно сшить акустику и сабвуфер между собой при организации поканального усиления оных?

1. Пассивный делитель (плоскость перед усилителем) и пассивные фильтры или их отсутствие (плоскость перед акустикой)

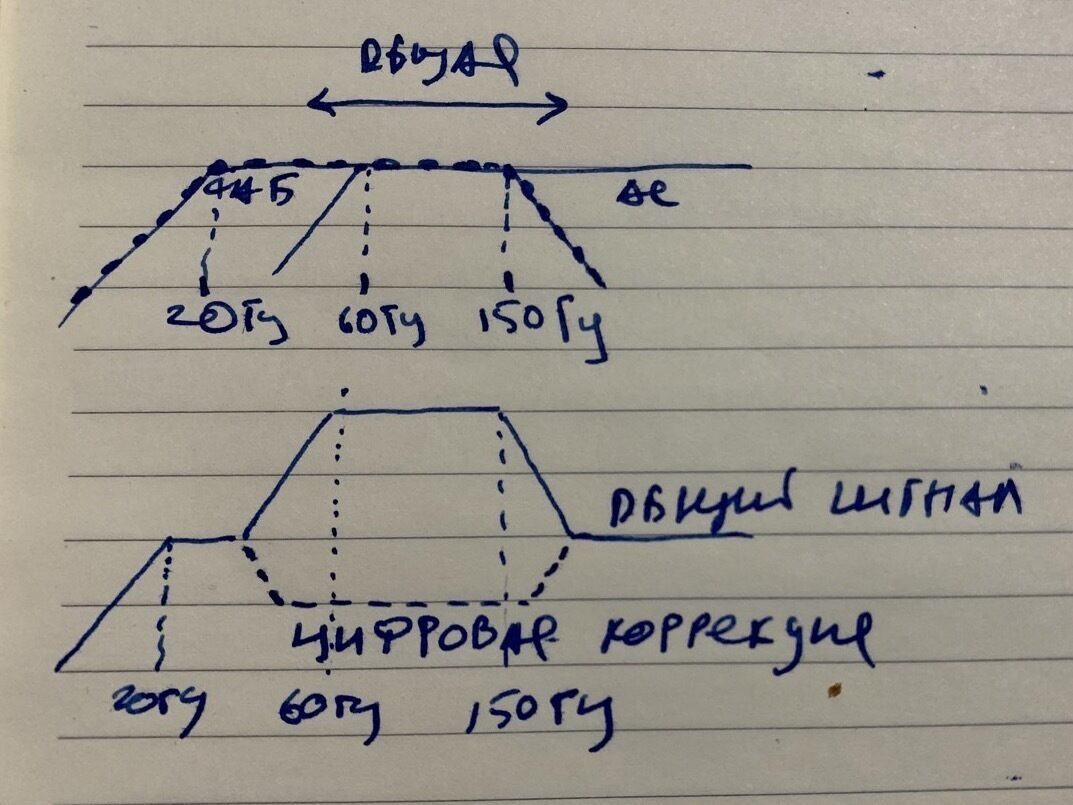

Цифровая коррекция для сведения

Самый популярный вариант разделения сигнала - пассивный кроссовер, уже содержащийся в акустической системе. Однако в случае сшивки не в пределах акустической системы, а с пассивным сабвуфером извне - этот инструмент работать не будет, потому что даже в случае его наличия в обоих объектах, необходимой гибкостью настройки он обладать не будет. В результате чего у акустической системы и сабвуфера будет очень большой "общий" частотный диапазон для усиления.

На примере из зарисовки выше: средняя акустическая система, играющая уверенно до 60 Гц вниз, на пару со средним сабвуфером, распущенным до 150 Гц вверх - будут иметь общий частотный диапазон для воспроизведения от 60- до 150+ Гц, что вызовет наложение в этой области. В случае идеальных АЧХ, равной чувствительности и акустических условиях - это будет равномерный подъем в этой области. В среднем случае это будет сложный эффект с неравномерными подъемами и провалами.

Решать вопрос придется цифровой коррекцией общего сигнала канала на процессоре. И его получится решить с тем ограничением, что мы пойдем на заведомое ухудшение качества звука в этой области. Ведь чтобы компенсировать последующий подъем нужно сделать преднамеренный провал, но если подъем происходит уже в аналоге, то резать придется цифру. Если грубо, то для компенсации удвоения громкости, разрешение записи придется также ополовинить (чем больше компенсация, тем больше потери).

"Штаны" и "сплиттеры" для деления (балансное подключение)

Разделяется при таком подходе сигнал тоже пассивно. Сразу оговорюсь, рассматриваю и веду речь только о балансном подключении. Решение в лоб - поставить перед усилителем кабель-разветвитель, он же "штаны". Ситуация на рынке "штанов" выглядит примерно следующим образом. Если брать "noname" производителя, то можно уложиться в сумму 0,5-1 тыс. руб. За эти деньги нужно быть внимательным, чтобы купить именно разветвитель, где на каждый контакт разъем XLR уходят все необходимые проводники. Чуть дороже в 1,5-2 тыс. руб. можно или сделать самому, или купить самодел на популярных кабеле "Klotz" и разъемах "Neutrik". Еще в два раза дороже, порядка 4-5 тыс. руб. можно купить заводское исполнение этого варианта от самого "Klotz", модель назывется "XLR-YSPLIT" (если найдете в продаже).

Если рассматривать уход в Hi-Fi сегмент, то он начинается также с самодела - я рассматривал сделать "штаны" на межблоке и разъемах "Inakustik" с припоем "Mundorf" и усадках "КВТ" при бюджете около 7-8 тыс. руб. Из готового Hi-Fi меня заинтересовал бренд "Tributaries" с моделью "4ABY-FMM", это 18-20 тыс. руб. Ну и разумеется никто не мешает при желании использовать сабвуферные кабели именитых брендов, типа "Nordost Blue Heaven Subwoofer Cable" в качестве тех же самых штанов, правда бюджет будет уже от 35-40 тыс. руб. С другой стороны, поскольку сабвуферные кабели бывают разной длины, можно решить вопрос ими одними (без пары кабель + "штаны" к нему), тогда на цену можно будет посмотреть иначе.

Также можно использовать "сплиттеры" из мира профессионального аудио. Иногда их записывают в "директ-боксы", хотя при близости по форм-фактору изделия, суть их далека друг от друга. Самый простой в исполнении и дешевый по стоимости вариант делает компания "KLARK TEKNIK", модель называется "DS 50". Это полностью пассивное сквозное устройство, представляющее из себя один вход и пять выходов, содержащее в корпусе только плату на которую смонтированы все разъемы и проведены дорожки между ними. Цена вопроса порядка 7-8 тыс. руб. Можно сказать, что это "штаны", выполненные в корпусе.

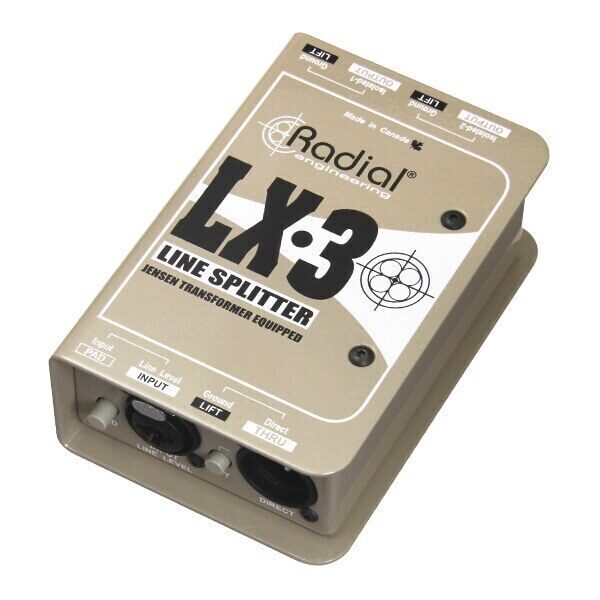

Кроме этой модели у производителя есть "DS20", у нее один вход и три выхода. При этом только один выход сквозной, а два оставшихся развязаны трансформаторами "MIDAS". Трансформаторная развязка дело хорошее, но не везде нужное, и в данном случае производитель заявляет в характеристиках "30 Hz to 45 kHz (±3 dB)", что не выглядит впечатляюще. У "DS50" при этом стоят вполне пригодные "20 Hz to 22 kHz (± 0.05 dB)". Если очень хочется трансформаторную развязку, то можно обратить внимание на производителя "Radial", модель "LX-3". Здесь используются уже трансформаторы "Jensen", с которыми получаются годные "20Hz - 20kHz +/-0.5dB" уже на трансформаторах. Но цена вопроса становится 30 тыс. руб.

В целом разделение на "штанах" выходит рациональнее (качество выше, стоимость ниже), чем на "сплиттере", если брать самодельный вариант на Hi-Fi элементах. Дополнительных точек пайки в "штанах" по пути сигнала получается две, в то время как в "сплиттере" их уже четыре - сначала ведь надо пройти "сплиттер", а после него пойти к усилителю еще одним обычным кабелем. С другой стороны, "сплиттер" это фабричное исполнение (балансные "штаны" на нормальных кабелях сделать нужно суметь еще) и кабели после него тоже можно взять фабричные, что дает быстрое решение задачи и высокую ликвидность на вторичке.

Плюсы:

1. Полностью пассивный аналоговый тракт, с незначительными потерями на пассивное деление сигнала (деления без потерь не бывает).

2. Это сразу самый простой, быстрый и дешевый вариант решения задачи разветвления сигнала и сведения акустической системы с сабвуфером.

Недостатки:

1. Качество совместного воспроизведения "общего" диапазона будет не лучшим. Акустическая система и сабвуфер, "придушенные" по громкости, все равно каждый будут стремиться отыграть все, на что они способны.

2. Разрешение записи в интервале совмещения будет ухудшено.

3. Слишком много слишком сложной цифровой коррекции, обычная задача довести звук до желаемого умножается на ликвидацию аварий при наложении. Результат будет сильно зависеть от конкретного инструмента и даже в случае очень удачного цифровая коррекция будет не "бесплатной". Артефактов цифровой коррекции будет больше, чем обычно.

2. Деление и сведение на активных или цифровых кроссоверах (плоскость перед усилителем)

Активный кроссовер это использование монолитных интегральных схем с подстроечной обвязкой для фильтрации аналогового сигнала. Обычно это набор большого количества операционных усилители с ключами. Одна из самых популярных, доступных и функциональных моделей на рынке "CX2310 V2" от компании "Behringer". В отличии от абсолютного большинства конкурентов у нее есть отдельный выход на сабвуфер, что позволяет теоретически разбить сигнал на четыре полосы, две их которых свести в области НЧ. Альтернативы типа "234XS" от "DBX" имея аналогичное количество выходов не имеют функциональной возможности сделать срез между вторым и третьим каналом ниже 450 Гц.

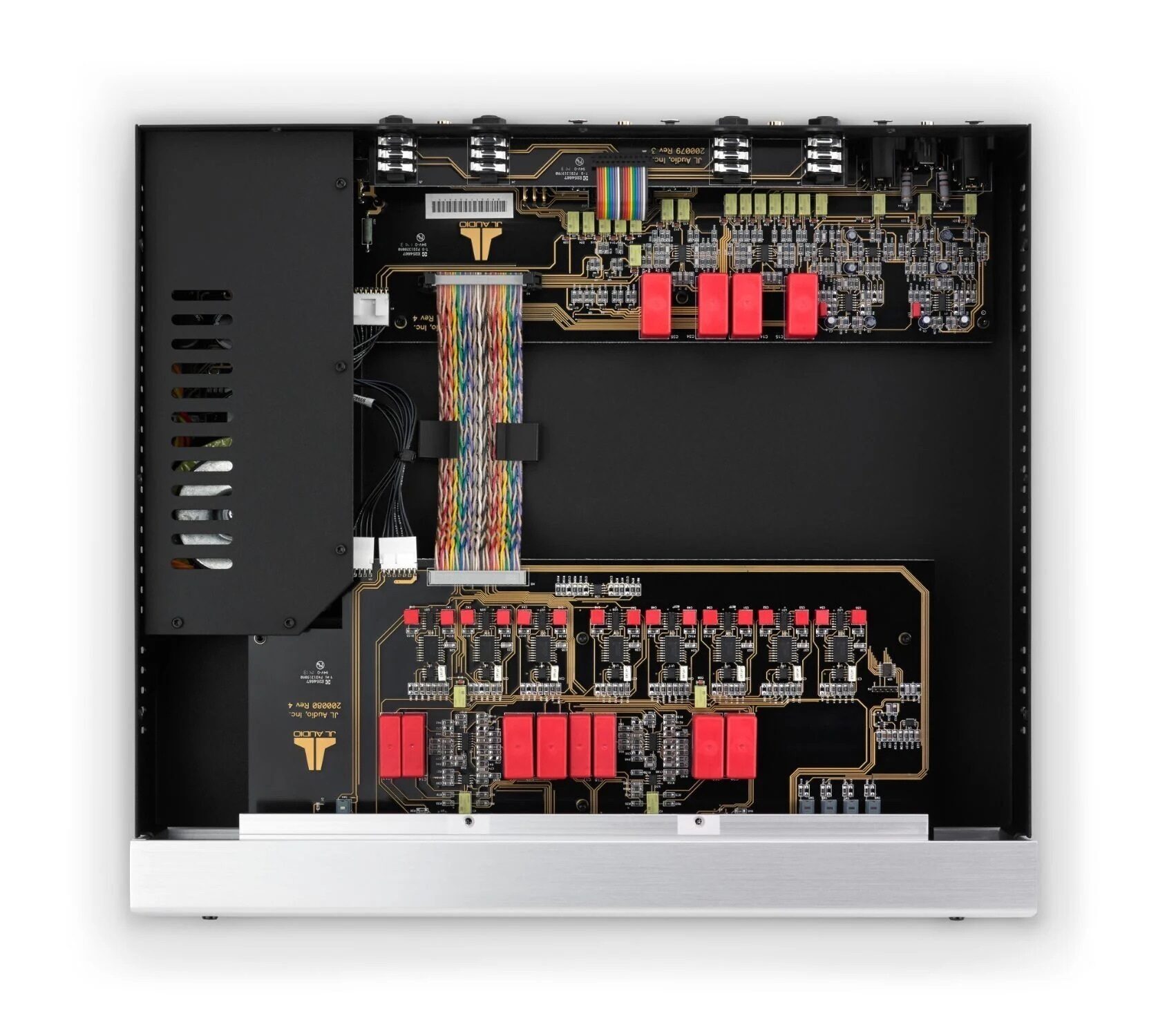

Рассмотрев эволюцию по годам устройств этого типа обнаружил значительное ухудшение их качества. Каждый перевыпуск от "CX2300" через "CX2310" к "CX2310 V2" снижался вес изделия, ухудшалось качество пайки, снижалось качество плат. Не знаю связано ли это с переездом производства в Китай, или осознанное снижение издержек, но несмотря на отличный функционал после просмотра изделия "под капотом" и чтения зарубежных форумов - покупать его не хочется, хотя цена в 12-15 тыс. руб. выглядит привлекательной. В Hi-Fi специальный активный кроссовер для выделения сабвуфера делает, например, "JL AUDIO" - модель "CR-1. Ценник тоже Hi-Fi уровня, порядка 400 тыс. руб. Но и придраться к фото "под капотом" сложно.

Плюсы: Активная фильтрация в теории лучше, чем пассивная. При подборе достойного по качеству решения качество звука будет точно выше.

Недостатки: Отсутствие или низкая доступность (ассортимент, стоимость) на рынке решений уровня Hi-Fi. Вытекающий из этого серьезный компромисс преимуществ в звучании из-за активной фильтрации против снижения качества звучания после низкокачественного кроссовера.

Цифровые кроссоверы

Решение, основанное на оцифровке аналогового сигнала, его обработке в цифровом виде и повторном превращении в аналог. Примером пусть будут модель "MIR260A" от "Marani", они делают только цифровые кроссоверы. Хотя есть решения у того же "Behringer", "Lexicon" и прочих - это очень широкая ниша на рынке профессионального аудио. Цена "MIR260A" 90 тыс. руб.

Hi-Fi производители на ней тоже присутствуют, но гораздо скромнее и ощутимо дороже. Например "BRYSTON" выпускает "BAX-1 DSP Crossover". Недостаток Hi-Fi решений в том, что они заточены на родную стереосистему и не всегда пригодны для прочих нужд. В данном случае подразумевается "три-ампинг" двух каналов на усилителях "BRYSTON" - за 300 тыс. руб.

Плюсы: Возможности цифровой коррекции выше, чем активного или пассивного вариантов.

Недостатки:

1. Цифра-аналог-цифра-аналог. Любое повторное преобразование это потери, значительность которых зависит от конкретного случая.

2. Дублирование функционала процессора и замещение его сильных сторон. Условно, производитель процессора старается поставить хорошие драйверы на каждый выход и хороший ЦАП с обвязкой на каждый канал, обеспечить короткий путь сигнала по тракту, а мы это все берем и оцифровываем. Чтобы получить паритет, теперь уже в цифровом кроссовере должны быть такие же хорошие драйверы, ЦАП и сигнальный тракт. Определять звучание будет не процессор, а кроссовер, причем дважды: и на АЦП, и на ЦАП.

3. Еще один AV-процессор - "так никто не делает", но лучшего варианта объективно нет (плоскость перед процессором).

Все сомнения по качеству вышеприведенных вариантов сводятся в принципе к ответу на вопрос - какое действие принесет наименьший возможный ущерб аналоговому сигналу после выхода из процессора? На мой взгляд эта постановка не верна и задать вопрос нужно по другому - можно ли решить задачу разделения по полосам не производя действий над сигналом после выхода из процессора?

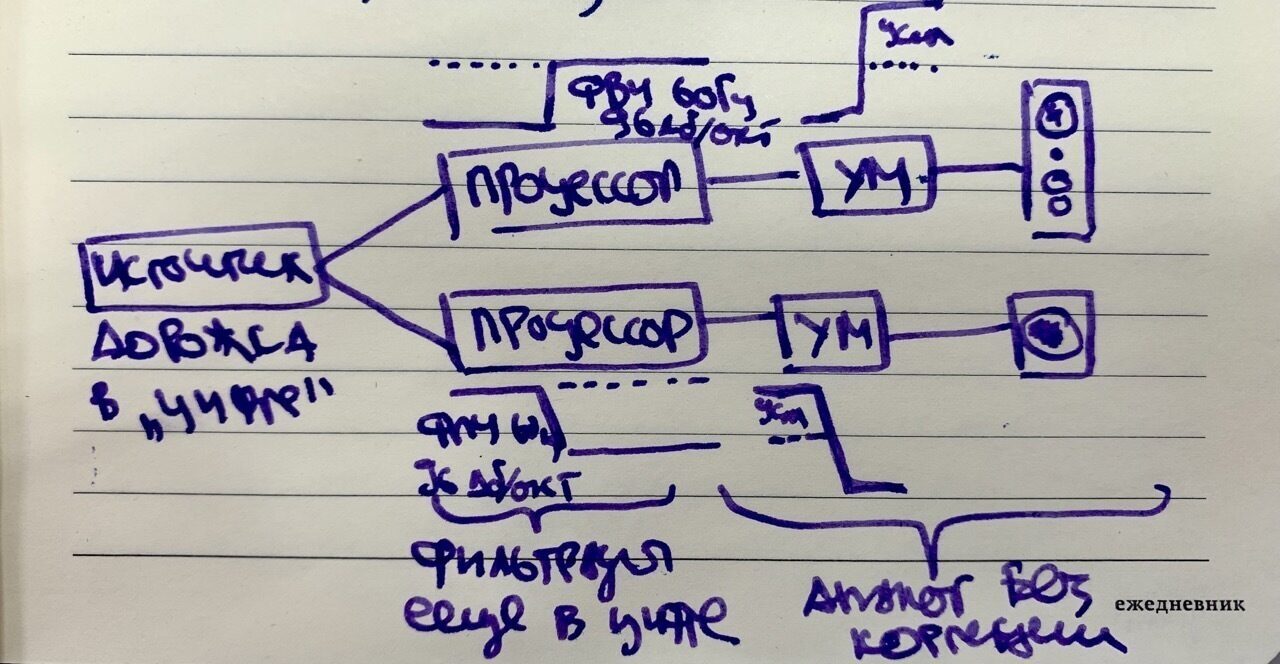

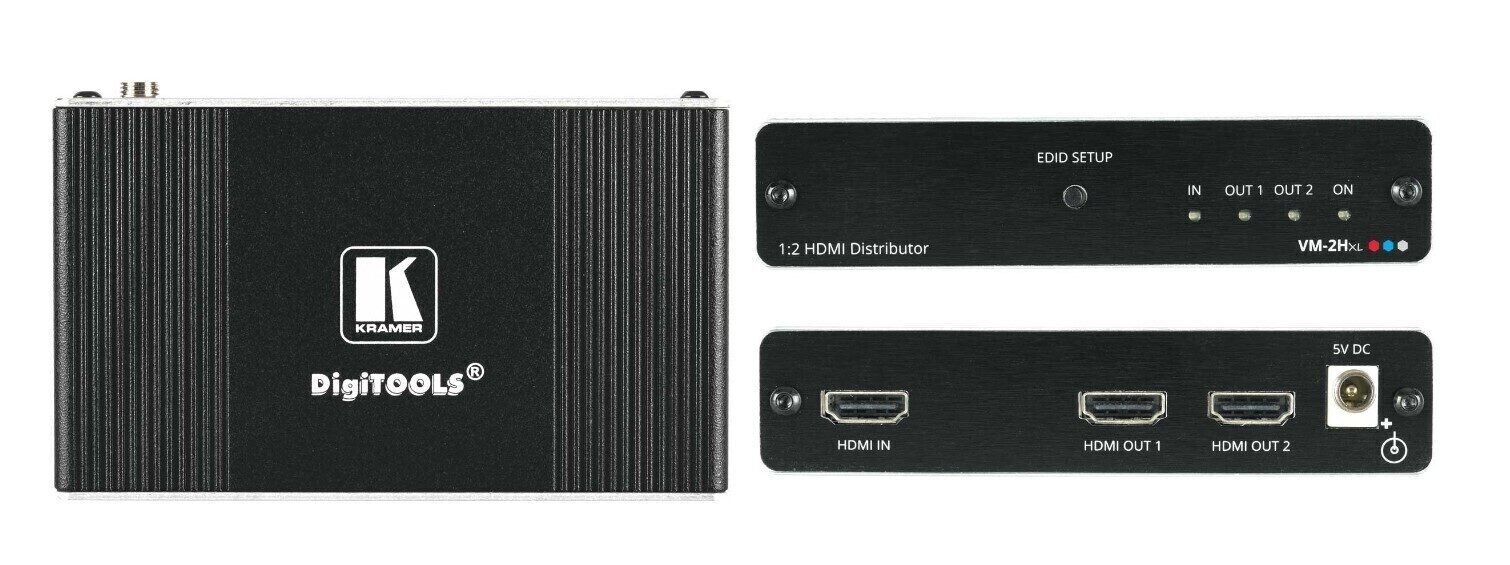

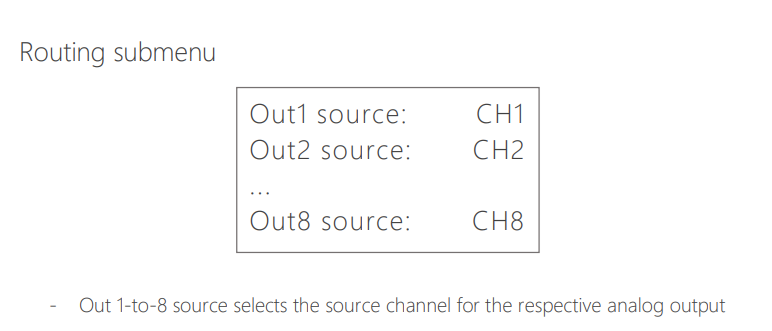

Ответ на поставленный таким образом вопрос быстрый и простой - да. Но вот реализация такого решения необычна - нужно перенести разделение сигнала в плоскость перед процессором. Только процессоров потребуется в таком случае два. Перед оными будет HDMI разветвитель, или кабель HDMI для подключения друг к другу. После каждого из процессоров будет свой комплект межблочных кабелей для подключения к усилителям мощности. Каждый из процессоров будет принимать от источника и обрабатывать один и тот же "цифровой" сигнал, а выводить аналоговый сигнал только для своей полосы. Таким образом это будет ни что иное, как активный "би-ампинг" от драйверов балансных выходов сразу после ЦАП процессора в кинотеатральной системе.

Теоретически, можно было бы обойтись одним процессором, но таких решений или не существует, или они единичны и тоже имеют компромиссы. Свобода назначения выходов обычно ограничена "би-ампингом" фронтальных каналов, или центрального, при этом у нее есть цена - какой-нибудь другой канал при таком назначении обязательно пропадает (забирается его выход). Количество доступных выходов одного процессора обычно недостаточно для полноценного разделения полос всех или большинства каналов. При взрослой конфигурации кинозала дома потребуется 7-9 каналов окружающего звучания, 2+ низкочастотных канала и 5-7 потолочных каналов, это уже от 14 до 18 каналов. Если подходить к поканальному усилению без фанатизма и проводить его только для 7 каналов окружающего звучания (основных прописанных в кино дорожек), оставляя фронт wilde и потолочные каналы на попечении сабвуферов для низкочастотных каналов в "LFE+Main", то все равно получится от 21 до 25 каналов. Это ниша единичных процессоров на базе ПК, с соответствующей стоимостью и нюансами. А вот требование к процессору в 16 каналов или 8 каналов (если без 3D форматов), который ничего не знает о свободно назначаемых выходах - это практически любая современная или б/у позиция на рынке, просто купленная два раза.

Плюсы:

1. Сигнал разветвляется в "цифре", с условно-нулевыми потерями в качестве.

2. Максимальные возможности по сведению полос - недоступные для других средств коррекции настройки крутизны и формы среза, их взаимных комбинаций, и прочая для работы с характеристиками сигнала, причем возможности делать это раздельно в каждой полосе. Например, можно организовать срез по законам прямой и обратной экспоненты. Это даст и высокую крутизну, и соответствие выдуманной кривой фильтра реальным возможностям системы. На низких энергетически емких частотах это особенно актуально.

3. Бесплатный басс-менеджмент продвинутого уровня. Количество сабвуферных выходов "LFE" также удваивается, что дает возможность даже при одном базовом выходе заиметь два независимых. В случае двух независимых базовых выходов изначально при задвоении процессоров получится уже четыре, что даст еще более широкие возможности по настройке, без каких-либо дополнительных вложений.

4. Полностью пассивный аналоговый тракт, без каких-либо вмешательств.

Недостатки: Чуть более сложная настройка с ведущего процессора при топологии ведущий-ведомый или компьютера в качестве общего источника для обоих процессоров в параллель. Но единовременные вложения времени - минимально возможная расплата за гибкость.

Спорно: Стоимость дополнительного процессора и коммутации будет несоизмеримо дороже пассивного деления. Но активные кроссоверы уровня Hi-Fi, или высокопроизводительные DSP процессоры с расширенным инструментарием - вполне могут оказаться дороже.

P.S. Получившийся "обзор" инструментов деления и сведения не претендует на полноту - я только подсветил часть того, что прошел в поисках концептуального ответа на свой вопрос. Было просмотрено много схем и изучено конкретных решений, прочитано о результатах их измерений и практике применения. Некоторые из них интересны и достойны отдельного разбора, но времени не хватило поместить их даже в этот "обзор".