Все началось с того, что мне разонравилось изображение на проекторе, перед которым я раньше стоял на коленях. Не знаю, возможно, старческое, или просто лампа «плывет», но какими-то грязноватыми сделались тени. Мысль о видеотерроре калибровкой не раз посещала меня долгими зимними вечерами. Тем более в доме давно хотелось единообразия картинки дисплеев.

Оговорюсь сразу, профессиональные инсталляторы с Klein за полмиллиона могут дальше не читать. Этот разговор продолжится в сугубо бытовом поле — как дилетантам контролировать свои видеоустройства с минимальными вложениями?

Для самых нищих различные тестовые программы и диски предлагают это сделать на глазок: «Выставите яркость так, чтобы все серые, а затем белые клинышки были видны…», ну и так далее. Будем считать, что подобными процедурами все уже наигрались, останавливаться на них не будем. Калибровкой дисплеев также интересуются граждане-фотографы и цветокорректоры. Для этих нужд они используют специальные колориметры, как правило, производства Spider или X-Rite. На ebay мною была выбрана модель X-Rite ColorMunki Display за 150 долларов. Устройство, внешним видом напоминающее компьютерную мышку с грузиком, вешается на экран и считывает изображение шаблона, сравнивая его с генерированными цветовыми координатами. О каких координатах идет речь?

Система цветопостроения RGB (красный-зеленый-синий) взята не с потолка. Светочувствительные колбочки в наших глазах работают с тремя длинами волн. Прямо как радиоприемник! Коротковолновое излучение относится к фиолетово-синему спектру. Среднюю волну демонстрирует зелено-желтый раздел. Самые длинные волны у красного, а дальше в инфракрасном диапазоне мы уже не видим, равно как и в коротком ультрафиолете. Сочетание в разных долях красного, зеленого и синего цветов образует все богатство красок, которое нас окружает.

Колориметр передает управляющему софту увиденное. Серые и цветные квадратики оказываются не в полной мере серыми и цветными, на основании чего строятся графики отклонений от эталонных значений. Протокол RGB представляет цвета сухим языком цифр: в виде системы координат с тремя осями XYZ. Каждому базовому цвету дозволено иметь значение интенсивности (яркости) от 0 до 255. Соответственно, абсолютно черный цвет в данной модели будет описан как 0; 0; 0, а чистый белый как 255; 255; 255.

Стандартом точки баланса белого принято считать значение цветовой температуры дневного света 6500 Кельвин, вокруг которой пляшет фото- и видеопроизводство. Выше 6500К цвета делаются холоднее, а ниже —теплее. Почему зима и лето получаются «наоборот»? Имеется в виду не погода, а цвет накаливания условной вольфрамовой спирали — от красного к белому.

Все происходит довольно просто, если вы калибруете монитор или проектор, источником видео в котором является собственно компьютер. После замеров софт колориметра насильно прописывает видеокарте новый профиль, где учитываются штатные перекосы цвета, яркости и контраста. Понятное дело, не всем это помогает на 100%. Например, у большинства ноутбуков, включая тот, на котором пишутся эти строки, матрицы далеки от совершенства и физически не в состоянии адекватно охватить весь диапазон цветов и яркостей. Сами отклонения характеристик очень редко носят линейный характер. Часто бывает, что темные участки матрицей отображаются в холодном, а светлые — в теплом спектре, или наоборот. Это как у птички — вытащила клюв, хвост застрял, выдернула хвост — теперь клюв увяз. Программа-калибратор утрясает эти несчастья как может, формируя более-менее приемлемую картинку, как правило, за счет снижения яркости.

Но что делать, если источником видео у вас является медиаплеер и о ISF-калибровке остается только мечтать? Тогда придется учиться интерпретировать полученные данные замеров, а дальше лезть в доступные настройки и ручками-ручками…

Штатное ПО к модели ColorMunki Display проводит автокалибровку, но при этом не имеет обратной связи — не рисует графиков цветового локуса, кривых и прочего аналитического добра, над которым хочется поразмыслить. Подобные возможности присутствуют в софте старшей модели X-Rite i1Display Pro, использующей аналогичный оптический блок, но стоит на сто долларов дороже. Мир не без добрых людей — среди энтузиастов популярна бесплатная программа ColorHCFR, из которой можно получить исчерпывающие отчеты возможностей дисплеев и проекторов. К слову сказать, ее часто используют в тестах видеотехники. Итак, приступаем к ее загрузке.

В ColorHCFR прошиты собственные шаблоны, но желательно все-таки ориентироваться на тот источник, с которым в дальнейшем будет работать наш дисплей или проектор. Сами разработчики рекомендуют в качестве внешнего носителя “Digital Video Essentials: HD Basics” на Blu-ray. В сети несложно найти как копию, так и куски этого издания с соответствующими тестовыми изображениями.

При запуске ColorHCFR уточнит этот момент (использовать внешние или собственные тестовые изображения?), а также процедуру замера. В случае с телевизором следует повесить на него колориметр, чтобы он прижимался прямо к поверхности дисплея. В моем случае с проектором, колориметр был закреплен на штативе перед экраном таким образом, чтобы не считывать собственную тень. Для наибольшей точности последующих измерений, в разделе “Digital Video Essentials: HD Basics” запускался шаблон 100% белого. В это время ColorHCFR в реальном режиме через колориметр снимал и показывал величину светового потока — больше-меньше, пока не определялось наилучшее (в плане максимальной светоотдачи) размещение штатива с колориметром. Теперь можно было приступать к серым клинышкам.

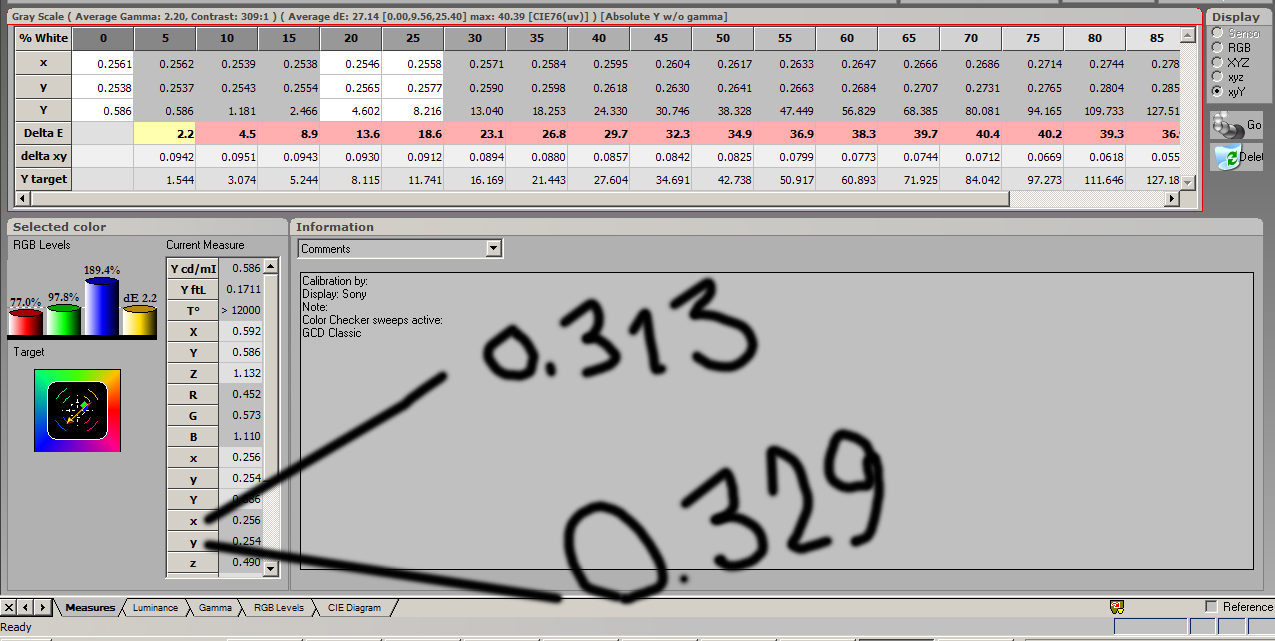

Программа ColorHCFR просит запустить по очереди образцы от 0 (черного) до 100 (белого) с шагом 10IRE, т.е. добавляя по 10%. На каждом шаге производятся замеры яркости и уровня трех цветов, что впоследствии ляжет в основу нескольких наглядных графиков. Рассмотрим, что получилось. High-end проектор выглядел более-менее благополучно, поэтому для наглядности артефактов я специально привожу измерения базовых показателей дисплея немолодого, но мощного ноутбука Sony.

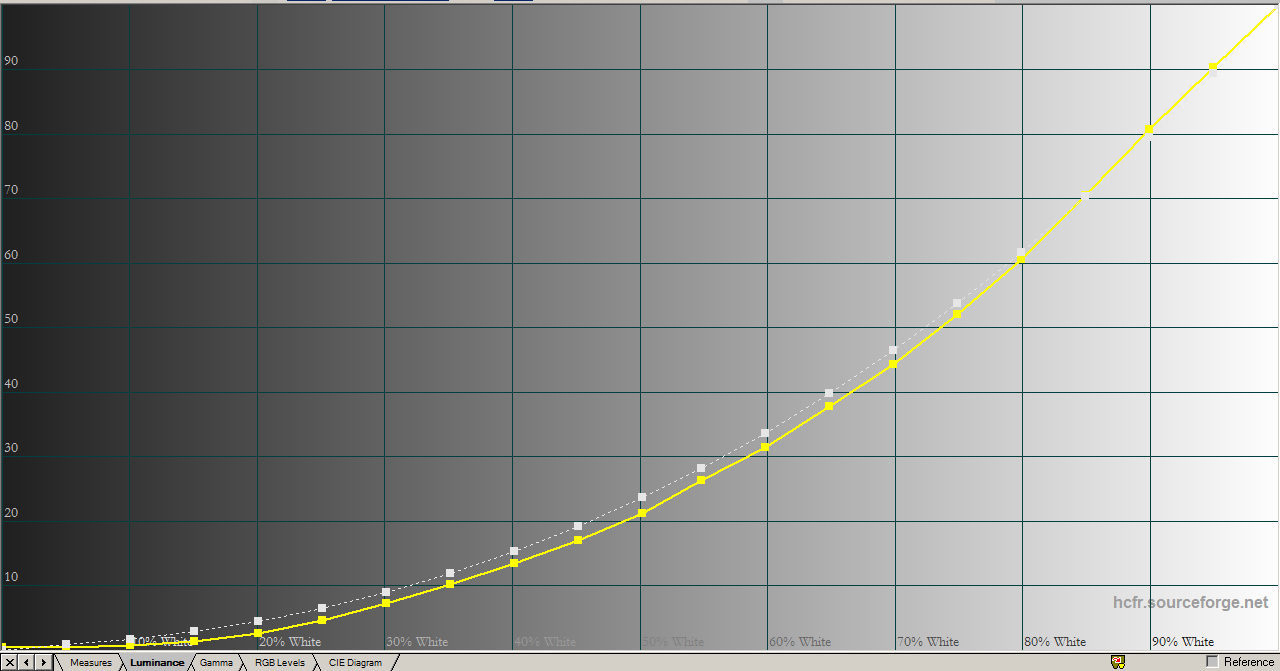

Первый график (Luminance) показывает световую отдачу при увеличении уровня белого в сигнале (ось Х). Референсный график обозначен белым пунктиром, и мы можем сравнить с ним фактические значения желтой кривой. На первый взгляд, все в порядке: реальный отклик матрицы всего чуть-чуть не дотягивает до референсного уровня и соответствует ему на максимуме белого. Графики дисплеев с проблемами динамического диапазона выглядят как сколиозный позвоночник: не спешат светлеть в тенях, зато с ростом яркости, наоброт, рано перебарщивают и клиппируют детали в светлых участках. Но и этот Sony хвалить рано.

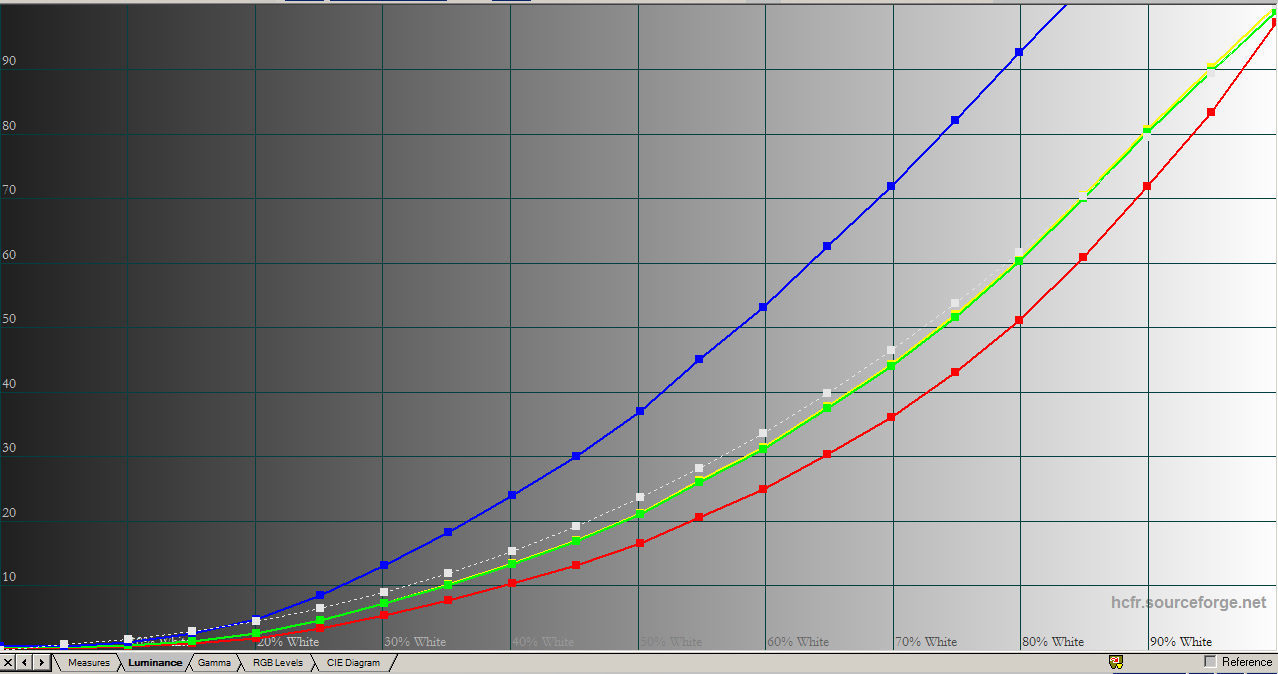

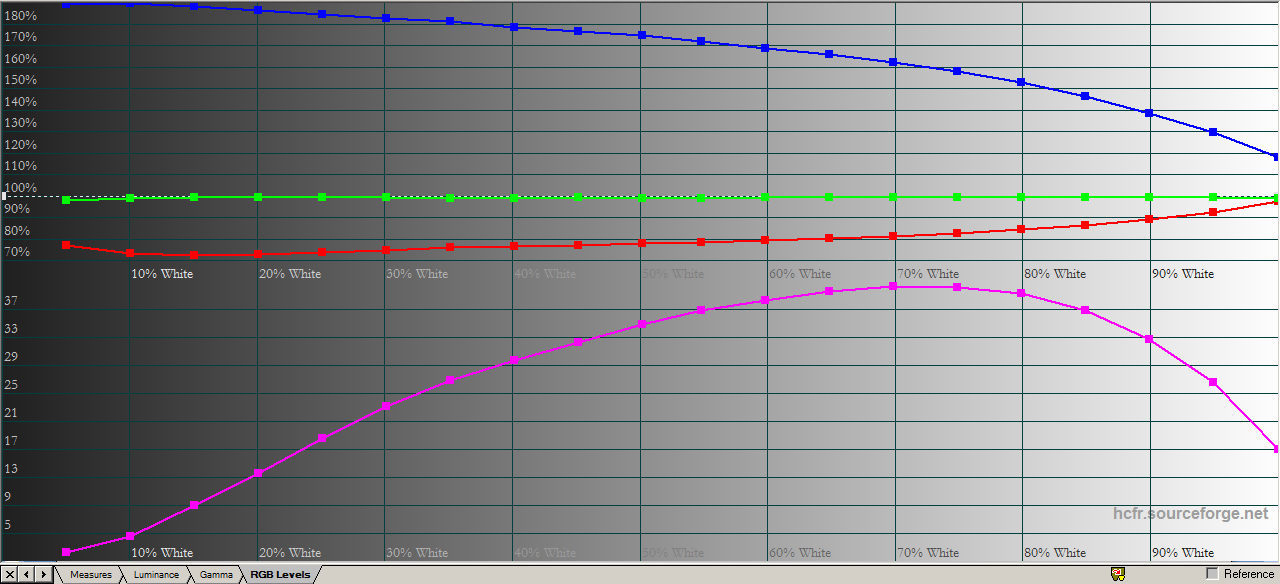

Если включить на этом графике раздельную отдачу по трем каналам, виден крепкий избыток по синему и недосвет красного. Типичная ситуация с современными дисплеями, да и вообще с любыми источниками света вплоть до LED-лампочек — ведь в холодном спектре проще обеспечить требуемую яркость. Обратите внимание, что зеленый цвет находится в балансе: он вообще считается опорным и даже на совсем кривых дисплеях никогда не имеет серьезных отклонений.

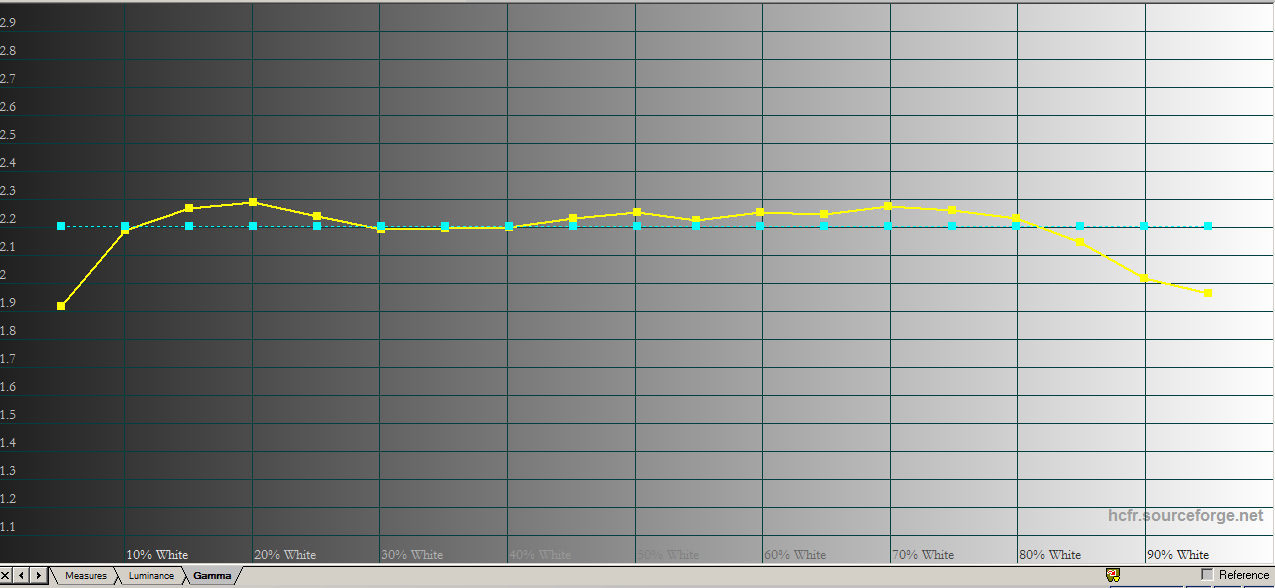

График (Gamma) описывает контроль яркости картинки, т.е. насколько быстро кривая яркости выходит из темных участков. В теле- и киноиндустрии классическим значением гаммы мониторов является 2.2. Если кривая гаммы вашего дисплея будет выше — значит и само изображение будет ярче, черный глубже, но за счет потери деталей. При низком значении гаммы детали в тенях останутся, но сами тени будут недостаточно темными, а картинка начнет выглядеть плоской и малоконтрастной. Как видим, более-менее дисплею Sony это удается. Смотреть, что происходит по каналам, здесь не будем, нагляднее это сделать на следующей диаграмме — RGB levels.

Этот график показывает разбаланс трех основных цветов в зависимости от яркости, а величину суммарного отклонения от референсного значения 6500 К описывает пурпурная кривая. Вы видите, что творится? Красный ниже ватерлинии, синий улетел куда-то в космос. Нам же надо, чтобы они максимально близко совпадали друг с другом, а величина ошибки не превышала значения 10, а в идеале 3-4. А то получается, что формально общая гамма хорошая, но рассчитывать на правильный баланс белого не приходится.

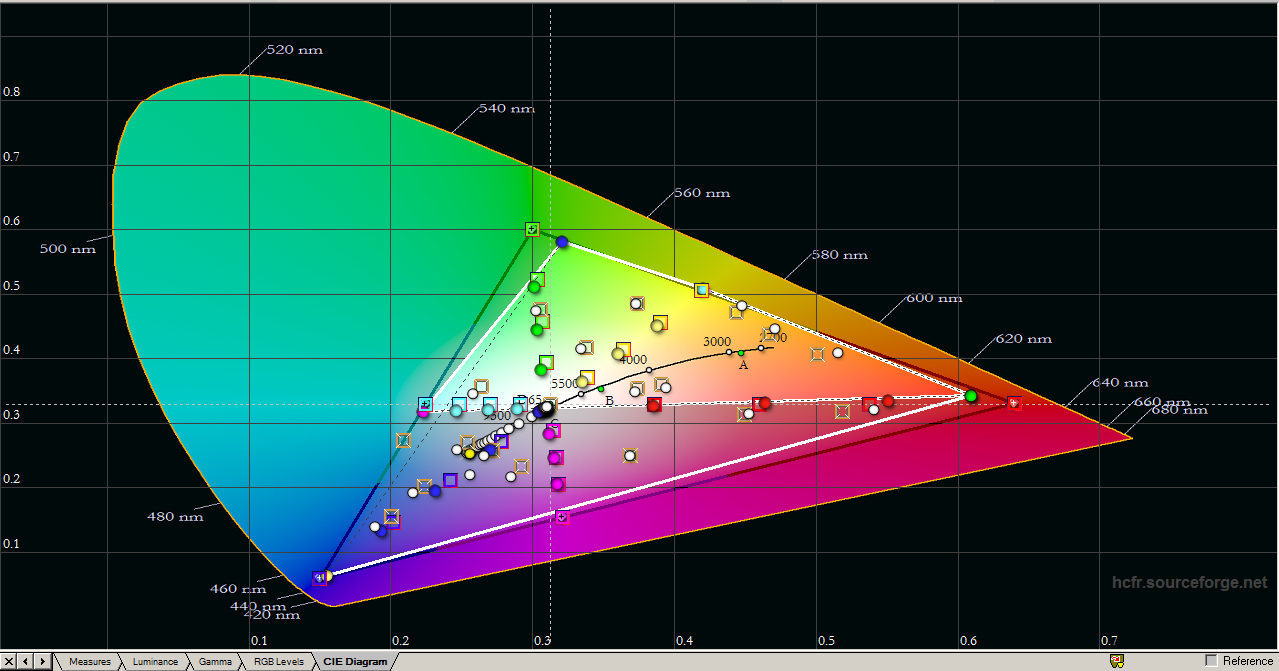

Диаграмму цветового охвата любят приводить при тестированиях телевизоров, но вообще, чтобы толком судить об отклонениях от референса, следует увеличивать координатную сетку. В любом случае, информация для наших целей там избыточная, и я даже не буду тратить на это время. Повторюсь, самый важный фидбек для нас дает предыдущий график уровней RGB. Вот опираемся на него и стремимся к максимальной близости к значениям координат X = 0,313 и Y = 0,329 на всем промежутке от черного до белого. Запомните эти цифры. Это и есть наш Грааль — точка белого 6500 Кельвин.

Продолжение следует